呼吸器外科

肺がん~完全胸腔鏡下手術でより細かく正確な手術を~

がん研有明病院は東京都江東区に位置するがん専門病院です。さまざまな種類のがんに対して、最新の知見を常に取り入れ、臨床研究などを行いながら治療にあたっています。

呼吸器外科部長の文敏景先生は、長年肺がんの治療に従事してこられました。今回は文先生にがん研有明病院の肺がん治療の特色や取り組みについてお話を伺いました。

肺がんの一般的な治療方法についてはこちら

治療・取り組み

がん研有明病院では、年間約750例の肺がん治療を行っています。中でも完全胸腔鏡下手術やロボット支援下手術を取り入れています。

これらの治療を行う際には、開胸手術と同様の治療を行えるよう、開胸手術が主流であった時代から蓄積されてきた当院の技術を、完全胸腔鏡下手術やロボット支援下手術で再現することを心がけて治療を行っています。

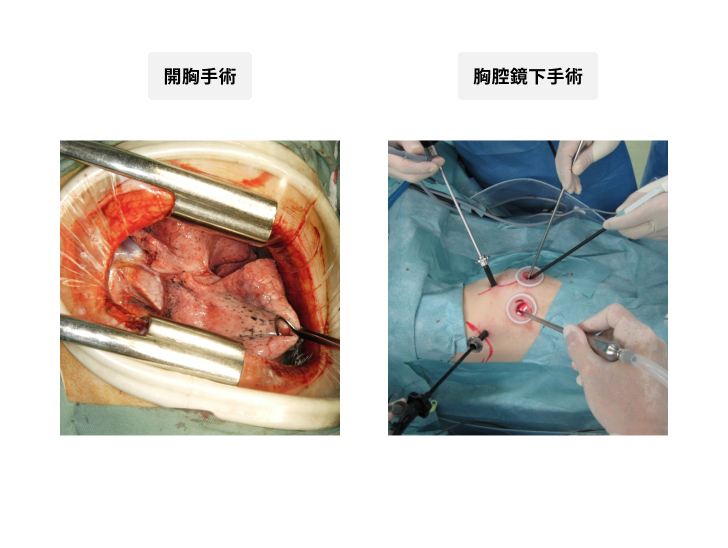

完全胸腔鏡下手術

近年増えてきている小型肺がんの患者さんを中心に、体の負担が小さい完全胸腔鏡下手術を積極的に行い、患者さんの負担をできる限り軽減できるよう努めています。また、たとえ完全胸腔鏡下手術であっても、治療の内容は従来行われてきた開胸手術と変わりません。そのため、がんの進行度合いによっては胸腔鏡下手術でリンパ節郭清などを行うこともあります。

胸腔鏡下手術と完全胸腔鏡下手術の違い

海外では、胸腔鏡下手術といえば1番大きな傷口が5cmで、モニターに映る映像だけで行う手術のことを指します。しかし日本では胸腔鏡下手術の定義が独特で、単なる“胸腔鏡下手術”というと傷口は8cm以下で、モニターに映る映像だけでなく、肉眼での観察を併せて手術を行ってもよいことになっています。海外の定義のようにモニターに映る映像だけを見て行う手術は“完全胸腔鏡下手術”と呼ばれます。

当院では、全症例で術者や助手を含めた全員がテレビ画面を見ながら行う完全鏡視下手術で行っています。この方法では、モニターと肉眼を併せて見る胸腔鏡下手術よりも視野に死角が生じにくいため、より細かく安全な手術が行えます。

メリット・デメリット

完全胸腔鏡下手術のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- 患者さんの体の負担を軽減する

写真:手術創の比較

肺がん手術を開胸手術で行おうとすると、8~20cm程の傷口となることが一般的です。しかし、完全胸腔鏡下手術では最大で3~4cm程の傷口で手術を行うことができるため(上図参照)、開胸手術と比較して傷口が小さく、痛みも少なくて済み、患者さんの体の負担を軽減することが可能です。

具体的には術後の回復が早く入院期間も短くなるほか、胸の筋肉(肋間筋)を切除する範囲が少ないため、呼吸機能に関する損失も抑えられます。

- より安全な手術ができる

術者側のメリットとしても、出血量が少ないうえに、拡大しながら手術を行えるため、より安全に手術を行うことができます。

一方、リスクとして以下の点を頭に入れておく必要があります。

- 医療機関や術者によって技術の差が生じやすい

完全胸腔鏡下手術では操作に慣れが必要ですし、出血など予想外のトラブルが生じたときに開胸手術よりも適切な対応をすることが必要です。これまで呼吸器疾患に対する胸腔鏡下手術には技術認定制度のようなものはありませんでしたが、2021年6月より日本呼吸器外科学会において“胸腔鏡安全技術認定制度”が開始されるため、より技術が均一化されることが期待されています。ただし、手術の方法が完全胸腔鏡下手術であるかどうかは医療機関によって異なるため、事前に確認することが大切です。

適応

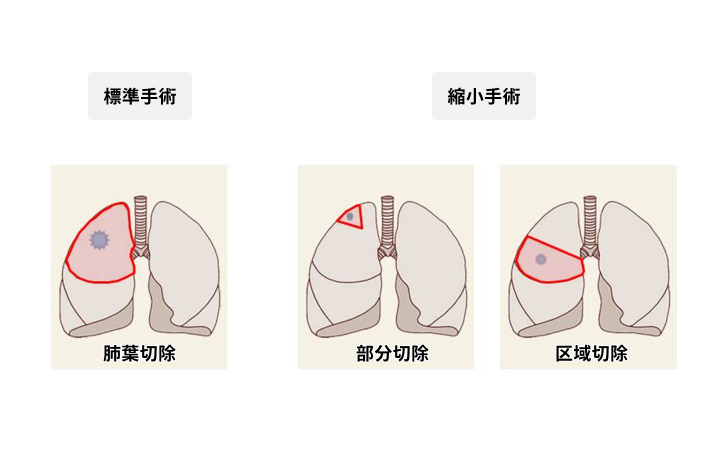

完全胸腔鏡下手術の適応範囲は徐々に拡大しつつあります。従来はI期など比較的早期の肺がんに対してのみ行われてきましたが、近年ではII〜III期の一部の患者さんに対しても行われることがあります。

図;完全胸腔鏡下手術が適応となる主な切除術

当院では、縮小手術(がんのある区域や部分だけを限定的に切除する手術)といわれる区域切除や部分切除の場合、ほぼ全例を完全胸腔鏡下手術で実施しています。また、肺がんの標準手術といわれる肺葉切除とリンパ節郭清を行う場合でも、およそ90%が完全胸腔鏡下手術となっています。

一方で、完全胸腔鏡下手術の適応とならない特殊な手術(血管や気管支の縫合を伴う手術、胸壁を大きく合併切除する手術など)の場合には開胸手術が検討されることもあります。

入院スケジュール・費用

肺がんの入院期間は患者さんによっても異なりますが、手術の前日から入院いただき、7日程度が一般的です。また費用は保険適用となり、患者さんの状態などによって異なりますが、3割負担の場合で入院費などを含めておよそ40~50万円と考えられます。

ロボット支援下手術

当院では2019年12月に1台の手術支援ロボットを導入し現在は合計3台体制で、ロボット支援下肺葉切除術を行っています。肺がんに対するロボット支援下手術では、完全胸腔鏡下手術に準じたオリジナルな方法として数か所の小さな穴と、4cm程度の傷で手術を行っています。また、ロボット支援下手術でも当院の開胸手術や完全胸腔鏡下手術の考え方に沿って手術を行います。

メリット・デメリット

ロボット支援下手術のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- 術後の痛みが少ない

完全胸腔鏡下手術と比較すると手術道具に角度がつけやすく、細かい操作ができるため、術後の痛みが少なくなる可能性が挙げられます。また、術者が内部の様子を3Dで見ることができるため、開胸手術と似たような感覚で手術に臨むことが可能です。

一方、リスクとして以下の点を頭に入れておく必要があります。

- トラブルに対する対応が遅れやすい

術者に触覚がないため操作に慣れる必要があることや、出血など予想外のトラブルがあった場合に開胸手術よりも対応が遅れやすいことが挙げられます。

肺は血管がもろく、手術中に出血をしやすいという特徴があります。また、心臓の近くに位置することから、一度出血すると致命的な状態になることも少なくありません。

しかし、ロボット支援下手術中に出血が起こると、穴から挿入している機械を外してから止血の処置に臨むため、どうしても対応が遅れやすいです。出血をさせないことはもちろんですが、万一出血があった場合に速やかに止血に動けるよう、あらかじめ対策をしておくことが大切です。

今後は完全胸腔鏡下手術と比較しながら、ロボット支援下手術の安全性や根治性を判断していく必要がありますが、発展や進歩が見込めるものだと考えられています。

適応

主に区域切除や肺葉切除、縦隔腫瘍切除の際に検討されます。完全胸腔鏡下手術の適応と重複する場合、それぞれの特徴を詳しくご説明したうえで、患者さんの希望を伺って手術方法を決定することもあります。

入院スケジュール・費用

入院期間はロボット支援下手術の場合でも完全胸腔鏡下手術の場合と同様で、手術前日から入院していただき、およそ7日程度が一般的です。また費用は保険適用となり、患者さんの状態などによって異なりますが、3割負担の場合でおよそ40~50万円です。費用も完全胸腔鏡下手術と変わりません。

そのほかの肺がん治療

- 開胸手術

- 放射線治療

- 化学放射線治療

- 薬物療法 など

診療体制・医師

写真:呼吸器外科の先生方

がん研有明病院では、がん専門病院としての総合力をもって肺がん治療にあたっています。治療方針の決定に迷うような症例は、全科横断で行われる“キャンサーボード”と呼ばれるカンファレンスで話し合い、治療方針を検討します。

肺がんのキャンサーボードでは、呼吸器外科、呼吸器内科はもちろんのこと、放射線治療部、放射線診断科、病理部、細胞診断部などが集まって闊達に意見交換を行います。また、手術のできる患者さんについては全例呼吸器外科のカンファレンスで具体的な治療方法について話し合いを行います。

治療成績

<肺がん切除の症例件数>

- 2020年:276件(胸腔鏡手術243件、ロボット23件)

- 2019年:387件(胸腔鏡手術347件、ロボット27件)

- 2018年:364件(胸腔鏡手術333件、ロボット21件)

受診方法

がん研有明病院では、以下のように予約受付および診療を行っています。

初診の流れ

当院の診療は原則予約制となっているため、初診の方は診療予約室に直接電話にて診療の予約をとってください。また、基本的には紹介状が必ず必要です。そのため、紹介状がない場合は、まずほかの医療機関を受診後、治療を要する、精査が必要、等の紹介状をご準備ください。

詳しくは「がん研有明病院の診療案内ページ」を参照ください。

診察を担当する医師

診療を担当する医師については、希望があれば初診時に指名をすることも可能です。お気軽にお申し付けください。ただし、どの診療科・医師を受診した場合でも、治療方針についてはカンファレンスで相談して決定するため、大きな違いが生じることはありません。

診察・診断の流れ

肺がんの診断方法

肺がんが疑われる場合、がんかどうか、がんであった場合どのくらい広がっているのか、手術に耐えられる体力があるのかの3点を確認するために検査を行います。

まず、気管支鏡検査や胸部CT検査などを行い、がんの有無や発生している場所を調べます。その後、異常があった場合は、肺がんが疑われる部位から細胞や組織を採取して病理検査を行い、がんかどうか、がんの場合はどのような種類のがんかについての診断を確定します。

ただし近年CT検査の発展によって、気管支鏡では診断できない小さながんが発見されることも増えてきているため、時に病理検査を行わず確定診断がつかない状態で手術に臨み、切除した病変から確定診断を行うこともあります。

治療方針の決定方法

肺がんの治療方針は日本肺癌学会が発行する『肺癌診療ガイドライン』を元に決定されることが一般的です。ただし、実際の治療方針は患者さんの体力などによって異なる場合もあるため、治療方針に迷う症例ではキャンサーボードを行い、複数の診療科の医師で相談して治療方針を考えます。

当院では、呼吸器内科・呼吸器外科・放射線診断科・放射線治療部・病理部・細胞診断部などの幅広い領域の医師や専門職が参画し、それぞれの患者さんにより適した治療法を提案できるようにしています。ここで話し合った結果を踏まえて、最終的な治療方針は患者さんやご家族のご希望を尊重しながら決定します。

入院が必要になる場合

肺がんの治療で入院が必要となるのは、手術治療のほか、抗がん剤などの薬物治療や放射線治療などです。ただし、薬物治療や放射線治療では薬物の種類や患者さんの状態によっては外来による治療が行われることがあります。

気管支鏡検査などによる検査入院は行われないことが一般的ですが、こちらも患者さんの体の状態や年齢によっては入院をおすすめすることがあります。

患者さんのために病院が力を入れていること

当院では、セカンドオピニオン外来を実施しています。セカンドオピニオンとは、診断や治療について今受診している医療機関以外の医師から意見を聞くことをいいます。当院のセカンドオピニオン外来ではがんを専門とする病院として、今受けている治療についての意見や、当院が考える治療方針などについて説明します。積極的にご活用いただきたいと思っていますので、ぜひご相談ください。詳しくは「がん研有明病院の診療案内ページ」を参照ください。

また当院はがんを専門とする病院なので、がん治療後に生じたがん以外の病気や体の不調などがあった場合、地域の医療機関にバックアップしてもらえるよう、地域連携を充実させています。地方からいらっしゃる患者さんも多いため、患者さんが通いやすいよう、お住まいの地域の医療機関とも連携を取ることを心がけています。

先生からのメッセージ

総合力がある病院を選ぶ

がんにはさまざまな治療方法があり、がんの進行度合いや患者さんの状態によって適した治療が大きく異なります。そのためがんの治療を受ける際は、診断・治療において総合力のある病院を選んでいただきたいです。

たとえば、当院のようながん専門病院では、手術をする外科医にも専門的な技術の蓄積がありますし、薬物治療を担う内科医も常に新しい治療薬の研究に取り組むなど、よりよい治療方法を模索できる環境があります。このように、それぞれの分野の専門家が集まって治療方針を決定できる病院で治療を受けることが大切であると、私は考えています。

セカンドオピニオンを活用する

地方にお住まいの方などの場合、なかなかがんの専門病院にかかることは難しいケースもあるでしょう。そのような場合には、積極的にセカンドオピニオンを活用していただきたいです。セカンドオピニオンは自由診療で行っておりますが、より信頼できる医療機関を見つけたり、納得できる治療方法を見つけたりすることも可能ですし、今受けている治療がほかの医師から見ても妥当なのかを確認することもできます。うまく活用して、納得できる治療を受けてほしいと願っています。